在中国文化语境中,升官发财始终是连在一起讲的,“学而优则仕”,“士之子恒为士,商之子恒为商”,都是以做官为发财之路径,但历史上也有极个别人是另外,他们的境界高出了另一个度。

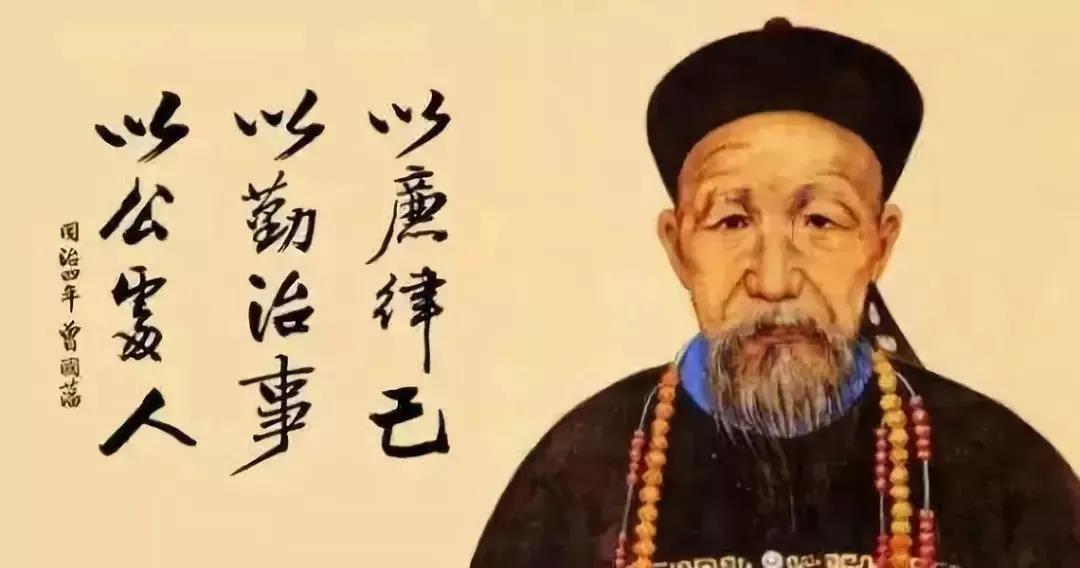

今天,来讲讲把做官看作是做慈善的晚清四大名臣之一——曾国藩。

做官就是做慈善

曾国藩,字伯涵,号涤生,宗圣曾子七十世孙。中国近代政治家、战略家、理学家、文学家,湘军的创立者和统帅。与胡林翼并称曾胡,李鸿章、左宗棠、张之洞并称"晚清四大名臣"。官至两江总督、直隶总督、武英殿大学士,封一等毅勇侯,谥曰文正。

曾国藩出生于晚清一个地主家庭,自幼勤奋好学,6岁入塾读书。8岁能读四书、诵五经,14岁能读《周礼》《史记》文选。道光十八年(1838)中进士,入翰林院,为军机大臣穆彰阿门生。累迁内阁学士,礼部侍郎,署兵、工、刑、吏部侍郎。与大学士倭仁、徽宁道何桂珍等为密友,以"实学"相砥砺。太平天国运动时,曾国藩组建湘军,力挽狂澜,经过多年鏖战后攻灭太平天国。

曾国藩是官员,他具有历史上一切官员所具有的品质,遵循一切官员都遵循的规矩,但是,他的身上又有着其他很多官员所不具备的品质,也开创了其他很多官员所不敢开创的规矩,其中最显明的一点便是,曾国藩把做官看作是做慈善。

以保息六养万民

在曾国藩看来,民生就是一桩大生意、大慈善,做京官时期,他关心民间疾苦,曾一连上疏五道,对民生看得极透;做湘军统帅时期,他同情民间疾苦,并坚定了他与太平军血战到底的意志。

曾国藩深通儒学,据《周礼·地官》记载,周王在中央行政官职中,设立地官司徒,助其教化国民,安定天下,司徒之职“以保息六养万民:一曰慈幼,二曰养老,三曰振(赈)穷,四曰恤贫,五曰宽疾,六曰安富”。这六职差等于今日之慈善。

正是基于慈善心,曾国藩在居丧期间,方肯夺情出山,不顾自己毫无军旅经历,没有专业素养,又是一个“三无”(无职守无实权无经费)之人,组建湘军,并且率领区区一万七千人出省征战,历经千辛万苦,遭遇生死考验,若不是看到国家蒙难之灾、民生凋敝之苦,他完全可以置身事外。

他自言:“天下事,在局外呐喊议论总是无益,必须躬身入局,挺膺负责,方有成事之可济。”在古代民间做慈善最活跃、最热心的人群是出家人,佛家的宗旨是普度众生,行善济人,曾国藩庶几近之。他苦其心志,劳其筋骨,衣食住行,无不与寒士相同。

以曾国藩的影响力,聚集起数万人马并不难,然而,他却始终不敢多招士卒,根本的原因就是缺乏军饷,即便在筹饷最困难之际,曾国藩也从不打底层百姓的主意,他与左宗棠关系不亲,原因之一便是湘军东征之际,曾国藩动员湖南的富户捐资。这种劫富济军的做法实出无奈,但也正是因为他始终不愿加重百姓的负担所致,这是一种善行。

曾国藩留给后世的财富颇多,不仅在世时,中兴将相,什九湖湘;名臣能吏,半由其门;朝廷乏人,取之公府;他去世后,“五十年来,朝野上下所施行,无一非湘乡之政术、学术也”,到二十世纪,他依然是政界楷模、军界先驱。

当官好比做慈善,这在曾国藩身上得到了极好的体现。曾国藩有一颗慈善心,在一定意义上他就是名副其实的慈善家!